在温州大学生命与环境科学学院,有这样一支不畏艰难险阻的科研团队:他们不仅深耕于动物生态学研究,更常年奔赴华南地区的山林湿地,用专业知识守护自然,用切实行动救助生命。这支生物多样性保护与珍稀濒危野生动物救助团队,在计翔教授的带领下,凭借多年扎实的科研积累与突出的社会贡献,近日荣获温州大学第十三届“华峰品德奖”。

一、深耕华南,构建生物多样性“本底档案”

华南地区作为我国生物多样性热点区域,生态系统复杂,物种资源丰富,但也面临生态环境破碎化、物种栖息地丧失等挑战。团队自成立以来,系统开展了该区域两栖爬行动物资源调查与保护研究。

“生物多样性保护,首先要弄清楚‘家底’。”计翔教授介绍。为此,团队深入广东、广西、海南等地,在粤港澳大湾区、海南省全境及深圳市等重点区域布设了大量调查样线。截至目前,已累计完成240余条样线调查,记录两栖爬行动物110多种,获得分布点位数据2000余处,其中包括国家一级保护动物绿海龟、红海龟、玳瑁、圆鼻巨蜥,以及国家二级保护动物地龟、海南脆蛇蜥、眼镜王蛇等珍稀物种。

二、攻坚克难,坚守科研第一线

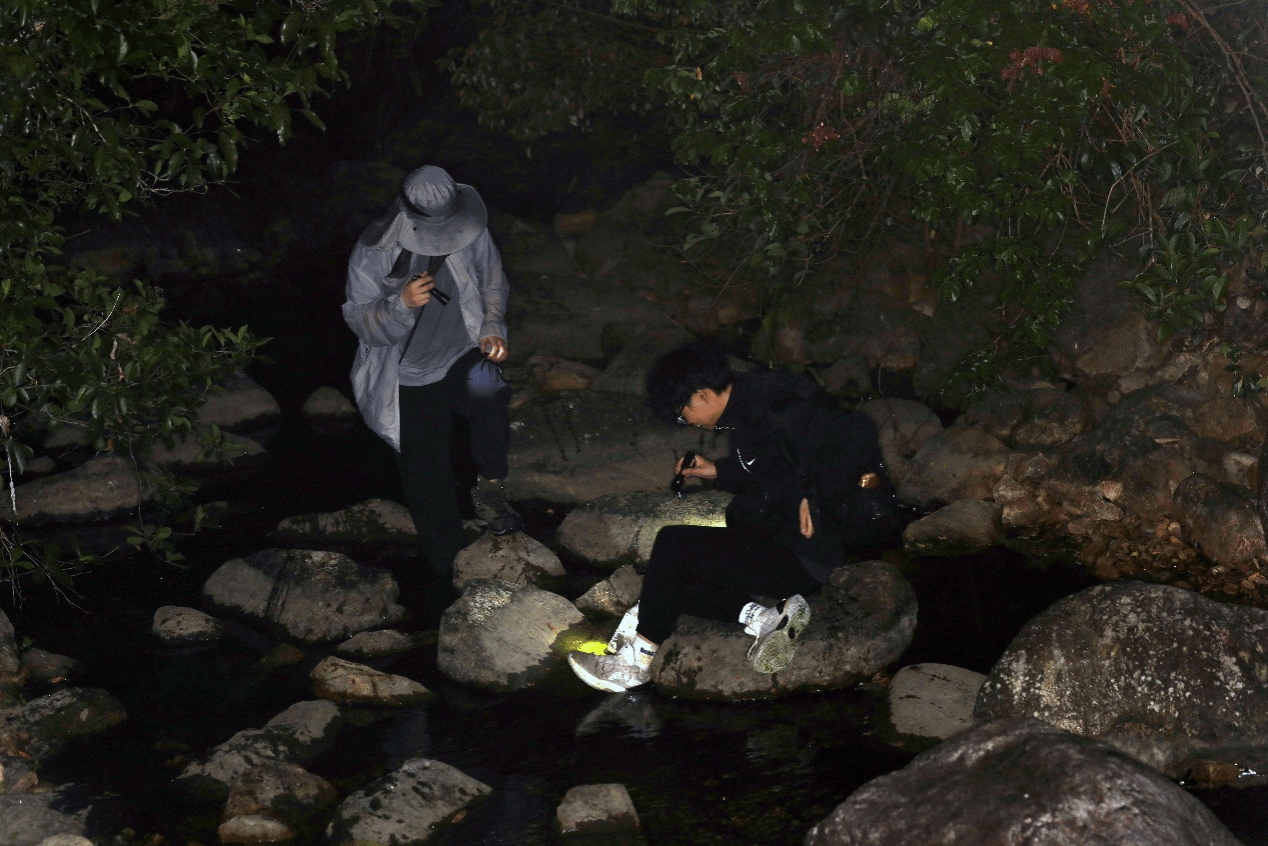

野外调查工作充满挑战。团队成员需要应对华南地区复杂的地形和多变的气候,常常在高温潮湿、蚊虫滋生的环境中连续工作。许多两栖爬行动物具有夜行性,调查往往需要在夜间进行,队员们只能依靠头灯在密林中艰难前行。

“最难忘的是在华南山区的一次调查。”一位团队成员回忆道,“当时突降暴雨,山路泥泞,一名队员不慎滑倒,调查设备也进了水。但大家互相扶持,清理设备后继续完成了当天的调查任务。”正是这种不畏艰难、坚持到底的精神,支撑团队获得了大量宝贵的一手数据。

三、倾力救助,守护海洋“活化石”

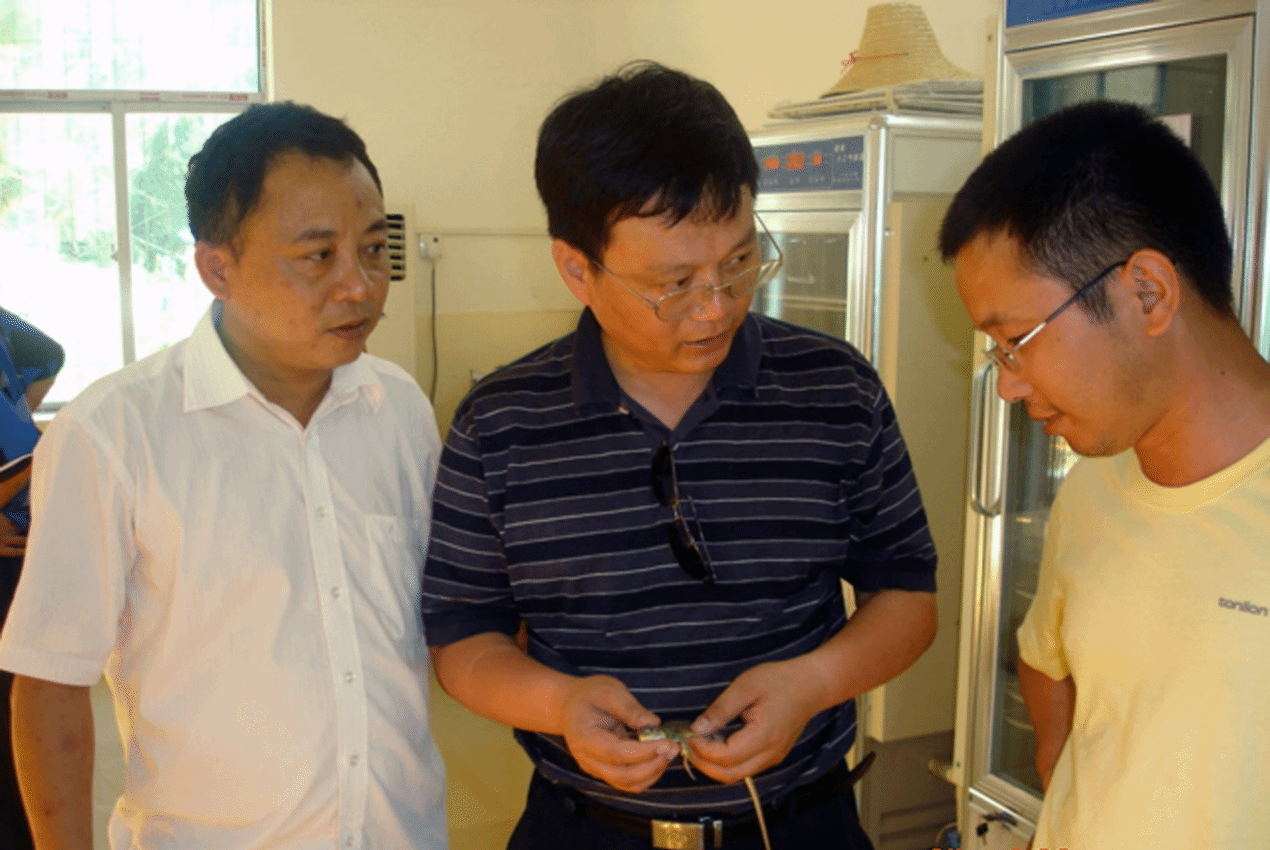

2019年,一起涉及600多只海龟的非法贸易案件,让团队面临前所未有的考验。计翔教授带领团队迅速响应,协助司法机关进行物种鉴定,并全程指导海龟的康复与野化训练。

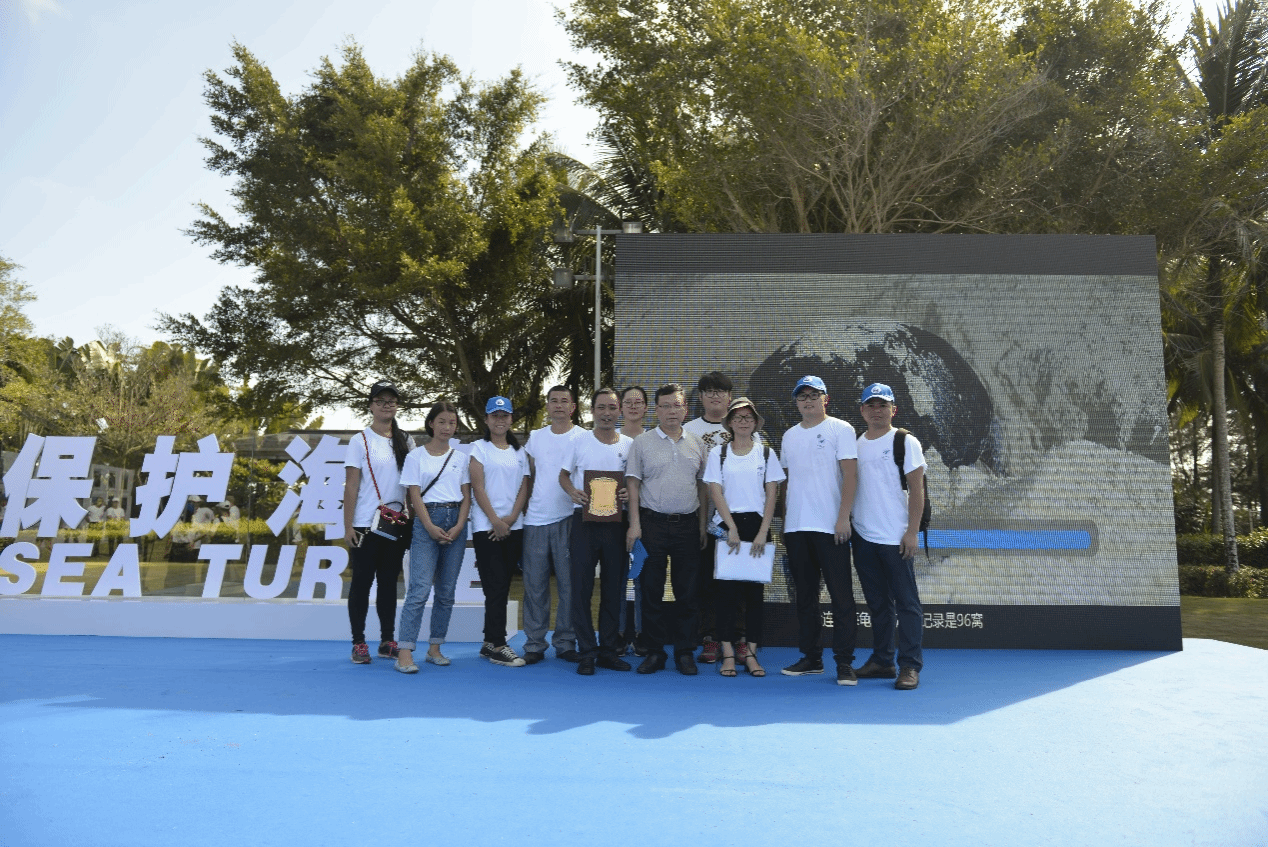

“海龟是海洋生态系统的‘指示物种’,它们的生存状况直接反映海洋生态环境的健康程度。”计翔教授表示。在救助过程中,团队面临着技术难度大、救助场所有限、康复周期长等多重挑战。他们多次往返海南与大陆,经过充分论证,最终确定海南热带海洋学院为全国罚没海龟的指定救助点。

截至目前,团队已成功接收来自全国13个省市的涉案活体海龟628只,分10余批次放归500余只经康复和野化训练的海龟回到大海,救护存活率超过98%。这一成果获得了最高人民检察院的专门致信肯定,农业农村部中国海龟保护联盟也授予团队“海龟救助优秀单位”称号。

四、薪火相传,培育保护新生力量

在开展科研与救助的同时,团队始终注重人才培养。通过系统的野外实践和科研训练,一批批青年学生在这里成长为具备扎实技能和独立科研能力的保护人才。

团队形成了老中青结合的梯队结构,既有经验丰富的教授专家,也有充满活力的青年学子。他们在完成科研任务的同时,还积极参与各类生态保护公益行动,将专业知识转化为社会服务,展现了高校科研团队的责任担当。

“我们希望通过自己的努力,让更多人关注生物多样性保护,共同守护我们赖以生存的自然环境。”一位团队青年成员如是说。

从实验室到山林,从课堂到救助一线,这支团队用专业与坚守,书写着高校科研工作者服务社会、回报自然的动人篇章。他们的故事,不仅是科研与保护相结合的典范,更是“华峰品德奖”精神的最佳诠释。

图文:吴延庆、校宣传部

初审:钱恩仁

复核:李祖祥

发布审核:李丹萍