中国教育在线浙江站讯 (记者 陈显婷 通讯员 吴延庆)在温州大学生命与环境科学学院,有一支常年活跃在科研与保护一线的特殊团队。他们跋涉于华南地区的密林湿地,用专业学识守护自然瑰宝;他们坚守在野生动物救助现场,用切实行动诠释生命价值。

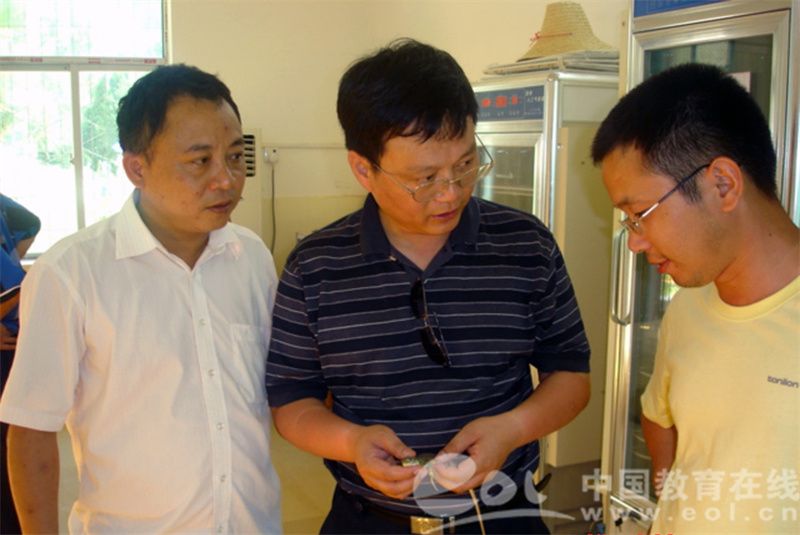

近日,这支由计翔教授带领的生物多样性保护与珍稀濒危野生动物救助团队,以其突出的科研贡献与社会影响力,荣获温州大学第十三届“华峰品德奖”。

深耕华南地区十余载,团队建立起系统的生物多样性“本底档案”。面对我国生物多样性热点区域的复杂生态系统,他们科学布设240余条调查样线,足迹遍及粤港澳大湾区、海南省全境及深圳市等重点区域。

据介绍,累计记录的110多种两栖爬行动物中,包含绿海龟、圆鼻巨蜥等国家一级保护动物7种,海南脆蛇蜥、眼镜王蛇等国家二级保护动物15种,2000余处分布点位数据为区域生态保护提供了重要科学依据。“生物多样性保护首先要摸清家底”,计翔教授用简单的话语道出了团队多年坚守的科研初心。

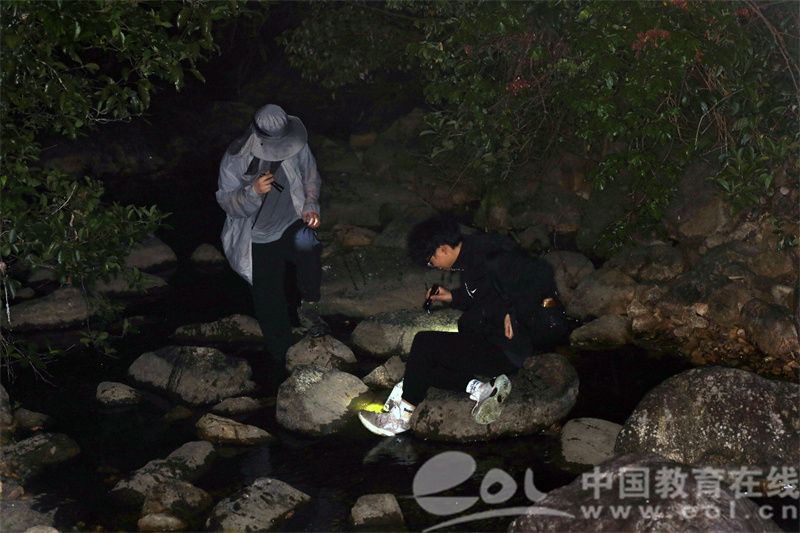

野外调查的艰辛远超常人想象。团队成员需要适应华南地区高温潮湿的环境,常在蚊虫滋生的密林中连续作业。为观测夜行性动物,他们时常顶着星光深入山林,头灯的光束在夜色中划出坚定的轨迹。

一位队员回忆道,有次突遇暴雨导致设备进水,大家互相搀扶着清理器材,坚持完成当天调查任务。正是这种不畏艰难的执着精神,让团队获得了大量珍贵的一手资料,多项研究成果发表在生态学领域权威期刊。

2019年,团队迎来重大考验——一起涉及600多只海龟的非法贸易案件需要紧急救助。面对前所未有的考验,计翔教授带领团队迅速响应,协助司法机关进行物种鉴定,并全程指导海龟的康复与野化训练。

作为海洋生态系统的“活化石”,每只海龟都牵动着生态平衡。“海龟是海洋生态系统的‘指示物种’,它们的生存状况直接反映海洋生态环境的健康程度。”计翔教授表示。

面对救助场所紧缺、技术难度大等挑战,他们往返琼州海峡十余次,最终确立海南热带海洋学院作为全国罚没海龟指定救助点。经过三年努力,团队成功放归500余只康复海龟,98%的存活率创下国际同类救助纪录,获得最高人民检察院专函表彰。

在科研保护实践中,团队始终注重薪火相传。通过系统的野外实训和项目参与,一批批青年学子在这里成长为兼具专业素养和实践能力的保护人才。

团队形成了老中青结合的梯队结构,既有经验丰富的教授专家,也有充满活力的青年学子,让生态保护理念代代相承。他们在完成科研任务的同时,还积极参与各类生态保护公益行动,将专业知识转化为社会服务,展现了高校科研团队的责任担当。

从实验室到自然保护区,从课堂讲台到救助一线,这支团队用专业与坚守搭建起人与自然和谐共生的桥梁。他们的故事,诠释着高校科研工作者服务社会的责任担当,也展现了中国生态环境保护事业的蓬勃生机。

“我们希望通过自己的努力,让更多人关注生物多样性保护,共同守护我们赖以生存的自然环境。”一位团队青年成员如是说。

(责任编辑 余新花 陈显婷)

相关链接:https://zhejiang.eol.cn/zhejiang_news/202510/t20251030_2697217.shtml